Methoden

1. Ursachen, Analysen

Nasse Wände und feuchte Keller sind das Schreckgespenst jedes Hausbesitzers! Da mit bloßem Auge und/oder Handauflegen die Nässeverteilung nicht eindeutig erkennbar ist, gehören solche Schäden in die Obhut eines Fachbetriebes, da nur dieser über die erforderliche Messtechnik verfügt.

Die Sanierung älterer Gebäude wirft vielfältige Probleme auf, die durch eine kompetente Schadensanalyse untersucht und eingegrenzt werden müssen. Das gilt auch für Neubauten, falls dort nicht sofort eine sachgemäße Erstabdichtung eingebracht wurde. Zunächst ist die Art des Schadens festzustellen:

- aufsteigende oder seitlich eindringende Feuchtigkeit,

- bei Unterkellerung eindringendes Wasser (Druckwasser, Schichtwasser),

- Taupunkt am Mauerwerk (Kondenswasser),

- hygroskopische Nässe durch Salzeinwirkungen.

- Schadensfolgen sind u.a. Steinzerstörung, Mörtelverfall, Putz- und Farbanstrichabsprengungen, Salz-ausblühungen, schlechtes Wohnklima, Geruchsbelästigung, erhöhte Heizkosten und Gesundheitsgefährdung durch Pilzbildung.

Mauerwerkskapillare nehmen bei fehlender Abdichtung grundsätzlich Feuchtigkeit auf. Somit können auch die im Erdreich durch das Wasser gelösten Salze bauschädigend eindringen. Es handelt sich vorwiegend um Nitrat-, Sulfat- und/oder Chlorid-Verbindungen; allgemein geläufig auch als Salpeter. Durch deren Fähigkeit, Luftfeuchtigkeit und Wasser aufzunehmen bzw. zu binden, schließt sich der Teufelskreis:

Feuchtigkeit dringt ein; eingeschleppte Salze lagern sich ab; nach wetterbedingter Abtrocknung bleibt die hygroskopische Wirkung der Salze erhalten, so dass bei erneut auftretender Feuchtigkeit noch weitaus größere Flüssigkeitsmengen aufgenommen werden – usw. usw. Zur Verdeutlichung: 8g Salz können bis zu 1 Liter Wasser binden.

Feuchte Wände bei nichtunterkellerten Altbauten sind auf fehlende oder verrottete Horizontalsperren zurückzuführen. Die Feuchtigkeit kann hier durch Kapillarwirkung mineralischer Baustoffe in den Wänden aufsteigen – eine neue Horizontalsperre muß eingebracht werden! Ist auch der Putz solcher Bauten mit Salpeterausblühungen belastet, muß dieser entfernt und durch Sanierputz ersetzt werden.

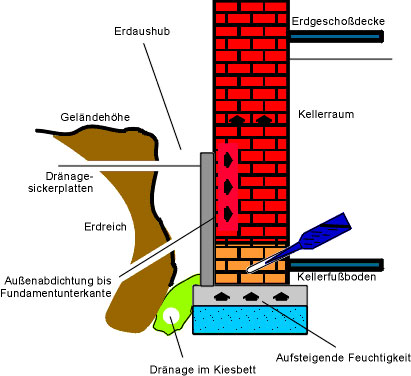

Bei unterkellerten Altbauten ist sehr häufig auch die seitlich eindringende Feuchtigkeit anzutreffen. Hier empfiehlt sich die Freilegung des Mauerwerks und das Aufbringen einer Außenabdichtung (z.B. Bitumen-Dickbeschichtung) sowie ein zusätzlicher Verfüllschutz.

Auch teure und aufwendige Sanierungen sind zum Scheitern verurteilt, wenn die einschlägigen bekannten Regeln der Feuchtigkeitswanderungen ignoriert werden. Nur der Fachberater eines anerkannten Fachbetriebes kann per Schadensanalyse einen optimalen Sanierungsvorschlag mit allen flankierenden Maßnahmen anbieten und in die Wege leiten.

2. Verfahren zur Behebung aufsteigender Feuchtigkeit

2.1 Mauerwerksaustausch

Der Mauerwerksaustausch mit Einlage einer neuen Bitumenpappe, Kunststoff- oder Metallfolie ist bei ordnungsgemäßer Ausführung sicher. Risiken bestehen in der Gefahr von Folgeschäden (Setzungen). Der Kostenaufwand ist erheblich. Räume bzw. Gebäudeteile sind während der Ausführung nicht nutzbar.

2.2 Eintreiben von Stahlblechen

Das Eintreiben von Stahlblechen, ist in seinem Einsatzgebiet begrenzt. Es können nur Mauerwerke mit durchgehender Lagerfuge bearbeitet werden, die eigentliche Horizontalsperre liegt oberhalb des Fußbodens. Hier sind auch noch weitere flankierende Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Das Mauerwerk wird durch das Eintreiben der Bleche sehr stark belastet (mechanische Einwirkung). Hier können nachträglich Setzungen auftreten. Bei den Blechen gibt es außerdem sehr große Qualitätsunterschiede, (Korrosionsschutz) von einfachen Chromstahlblechen bis zu den VA Stahlblechen.

2.3 Mauersägeverfahren

Bei diesem Verfahren wird das Mauerwerk völlig durchtrennt; es werden Dichtungsbahnen eingeschoben, das Mauerwerk verkeilt und die Hohlräume anschließend verpresst. Bei unsachgemäßer Ausführung besteht hier die Gefahr von Setzungen. Das Sägeverfahren ist auch bei fachgerechter Ausführung sehr aufwendig. Auch hier sind noch weitere flankierende Maßnahmen erforderlich. Beim Einsatz von Widiakettensägen kann nur Mauerwerk mit durchgehender Lagerfuge bearbeitet werden. Für Bruchsteinmauerwerk und unregelmäßige Mauerwerke (Mischmauerwerk) sind Diamantseile erforderlich.

2.4 Elektroosmotische Verfahren

Die elektroosmotischen Verfahren erfordern vor ihrer Anwendung umfangreiche und aufwendige Untersuchungen: Spezielle Salzanalysen, Eignung der Mauerart, liegen in dem Bereich der zu sanierenden Mauer elektrische Kabel, Wasserleitungen u.ä., sowie Metalle oder Eisen usw. Bei den vorher genannten Kriterien sind diese elektroosmotischen Verfahren beschränkt oder gar nicht einsetzbar.

Mit den elektroosmotischen Verfahren wird das Mauerwerk nicht trocken gelegt, sondern nur ständig entfeuchtet. Bei Stromausfall wird die Entfeuchtung unwirksam.

2.5 Injektionsverfahren

Die verschiedenen Injektionsverfahren sind sehr unterschiedlich in der Materialzusammensetzung.

2.5.1 Wasserglasmischungen

Ähnlich der Verkieselung.

2.5.2 Verkieselungsverfahren

Die Wasserglasmischungen und Verkieselungen können nur bei geringer Mauerwerksfeuchtigkeit eindringen. Die Dichte dieses Materials ist größer als 1,0. Diese Materialien sind wasserlöslich, wasserverdünnbar und somit in ihrer Kriechfähigkeit eingeschränkt. Die Reaktionszeit der Wasserglasmischungen ist sehr kurz.

Diese Materialien sind auch frostempfindlich. Bei Bruchstein, Lochstein, Gitterstein o.ä. ist eine Verkieselung nicht ratsam. Es müssten hier vorher erst die Hohlräume mit einer Bohrlochschlämme verfüllt werden. Weiter müsste geprüft werden, ob das Mauerwerk noch mit einer Kalklösung vorgenässt werden muß.

Des Weiteren mineralisieren diese Materialien aus und werden hart, das heißt: durch Erschütterungen oder Setzbewegungen können wieder Haarrisse entstehen und die Feuchtigkeit steigt erneut auf. Es besteht auch die Gefahr, je nach chemischer Zusammensetzung der Salze im Mauerwerk, dass es im Nachhinein zu verstärkten Ausblühungen kommen kann.

2.5.3 Kunstharzinjektagen

2.5.4 SMK-Mikroimullsion

2.5.5 Kunstharzkautschukverfahren

Die giftgklassefreien Kunstharzkautschukinjektagen mit aromatfreien Lösemittel (die schädlichen Kohlenwasserstoffe der Aromatengruppen sind entzogen), bieten hier wesentliche Vorteile.

Aufgrund ihrer geringeren Dichte, niedriger als 0,81, erreicht man eine hohe Kriechfähigkeit in den feinsten Haarkapillaren, auch bei Mauerwerksfeuchtigkeit über 50 %.

Diese Kunstharzkautschuksperre kann auch bei Bruchstein (bei Bruchstein erhöht sich jedoch der Verbrauch und muss vom Fachmann festgelegt werden), sowie bei Lochstein, Gitterstein, Hohlkammerstein usw., eingesetzt werden. Eine Verfüllung der Hohlräume ist nicht erforderlich, da die Reaktion erst nach 6–10 Wochen (je nach Temperatur und Feuchte) beginnt und das Material aus den Hohlräumen vom Mauerwerk aufgesaugt wird. Die Kunstharzkautschukmaterialien bestehen aus verschiedenen Komponenten, wie Imprägniermitteln, Spezialharzen, Naturharzen, Synthetikölen. Aufgrund ihrer ausgewogenen Rohstoffe sind sie beständig gegen saurealkalische Einwirkungen, wie Nitrate, Sulfate, Chloride o.ä., Oxydation, biologischen Abbau, UV Strahlen und Frost. Diese Verfahren können also auch in Gebieten mit hohem Salzgehalt (Küstenbereiche) eingesetzt werden. Das Material weist noch weitere Vorteile auf: atmungsaktiv - hydrophobierend, keine Kondensatbildung, es härtet nicht aus und bleibt elastisch in den Kapillaren (es können durch Erschütterungen oder ähnliches keine neuen Haarrisse entstehen). Durch die vorgegebenen Materialmengen ist eine völlige Tränkung (Imprägnierung) gewährleistet. Durch das einfache Bohrlochverfahren können die Räumlichkeiten weiter genutzt werden, es entstehen dadurch keine baulichen Veränderungen. Der Bohrlochdurchmesser beträgt nur 16 mm und beeinträchtigt somit auch nicht die Statik. Mit diesem einfachen, leicht zu verarbeitenden System erhält man eine langlebige Horizontalsperre, die nach dem heutigen Stand der Technologien aufgebaut ist.

HINWEIS: Zu der Austrocknungszeit nach einer Trockenlegung, egal mit welchem Verfahren, sei noch erwähnt, dass das Mauerwerk im Monat ca. 1–1,5 cm der Mauerdicke austrocknet.

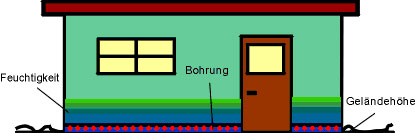

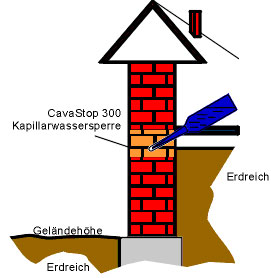

Beispiele - Nicht unterkellerte Gebäude

Feuchtigkeit im Bereich von Fundamenten und Sockeln.

Sanierung: Cavastop 300 Kapillarwassersperre über der Geländehöhe, in jedem Fall aber unterhalb von innenliegenden Böden.

Die erforderlichen Bohrungen können von außen oder von innen gebohrt werden.

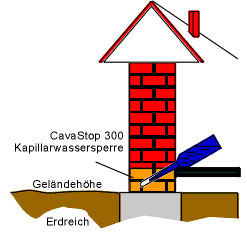

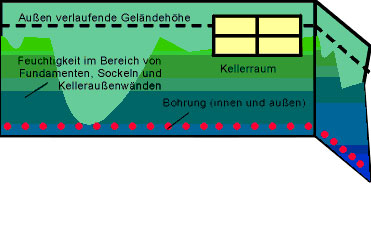

Beispiele - Unterkellerte Gebäude

Sanierung: Cavastop 300 Kapillarwassersperre über dem Kellerboden verlaufend mit Erdaushub für eine Außenisolierung z.B. mit einer Dickbeschichtung und Drainage.

Hinweise zu Cavastop 300 Kapillarwassersperren gegen aufsteigende Feuchtigkeit

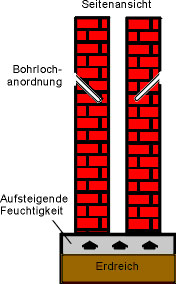

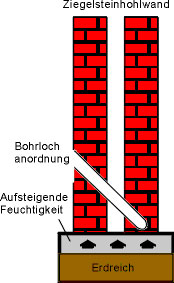

Bei zweischaligem Mauerwerk kann im Fundamentbereich die gesamte Mauerstärke angebohrt werden. Bei zweischaligem Mauerwerk, wo die Horizontalsperre auf halber Höhe oder ähnlich eingebohrt werden muß, ist jedes Mauerwerk getrennt zu bohren, siehe Skizze. Bei Bruchstein oder ähnlichem, sollte die Materialmenge laut Tabelle auf die nächst stärkere Mauerstärke zugrunde gelegt werden.